千古江湖梦魔门混战的玩法很多小伙伴还不清楚,今天就来带大家一起看看千古江湖梦魔门混战的玩法攻略介绍,感兴趣的玩家快来一起看看吧!

千古江湖梦宗门试炼玩法攻略

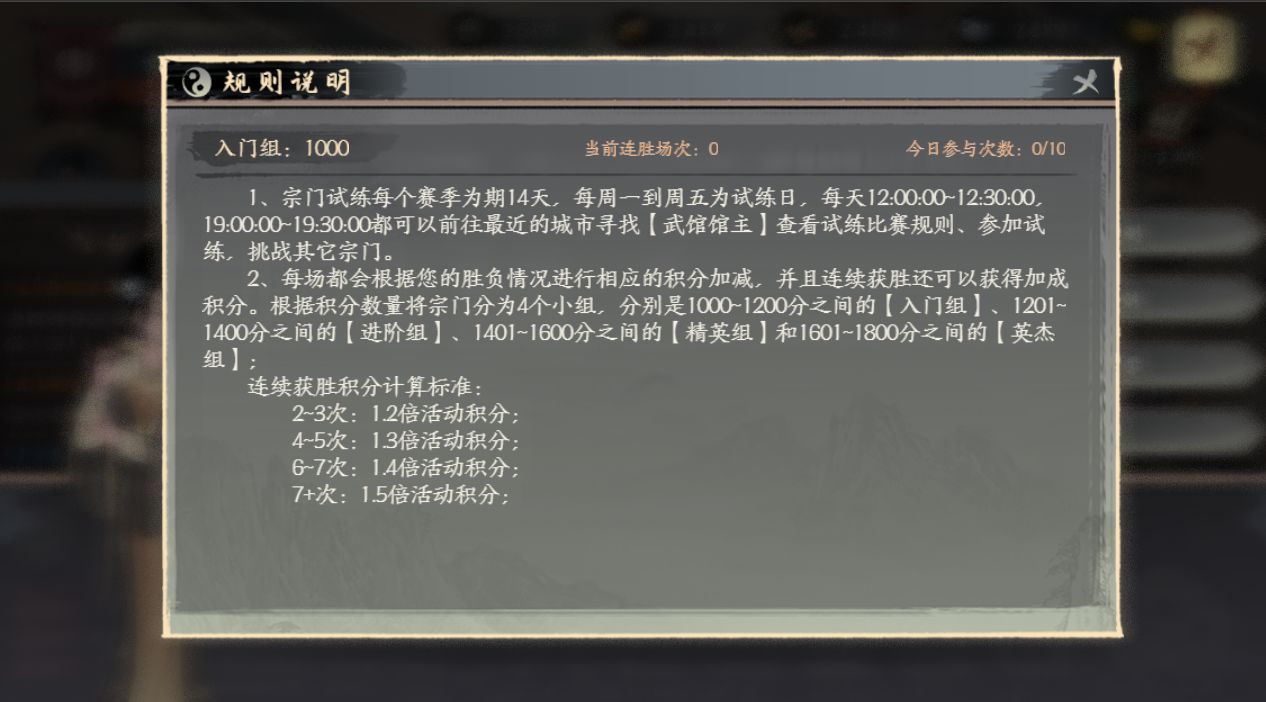

1、在赛季活动的类别中,还有一个鼓励各掌门进行对抗的活动,叫做宗门试炼,宗门试炼需要各位掌门前往最近的城池中寻找武馆馆主进行参与。

2、能够通过武馆馆主匹配到与宗门实力相近的其他宗门进行比武切磋。

3、也可以在武馆馆主处查看当前宗门所处分段以及试炼规则。

4、在活动时间内,点击宗门试炼按钮,点击匹配即可参与。

千古文人江湖梦,你知道中国文学意义上的“江湖”是什么吗?

“居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君”,“江湖”便是与朝廷相对远离权力中心的民间。

《庄子·大宗师》讲:“泉涸,鱼相与处於陆,相呴以溼,相濡以沫,不如相忘於江湖。”庄子在此若言的江湖即为字面意思上的“江河湖海”之意。这是它本初的意义——广阔的江河、湖泊,后由此衍生出“天下”的意义。而文人又通过文学作品将其定义到特定的文化意义当中。

我国古代大多数文人并非单纯的文人,受儒家文化熏陶,他们一开始都是饱含治国平天下抱负的有识之士,希望通过通过自己的才华和能力入仕从而达到治世的目的。但是对大多数文人而言,朝廷和统治阶层几乎难以实现,他们不愿意屈就权贵,不愿意同流合污,又无力动摇其势力,最终只能远离朝廷,但又不甘,由此,促成了文学创作。这是古代文人进行文学创作的重要推动力。熟知的文人诸如陶渊明、韩愈、苏轼等等,都曾是政治家,后由于政治不力专注文学创作。所以,文学与朝廷统治可以说是关系密切。

范仲淹在名篇《岳阳楼记》中写道“居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君”,其中,“江湖”二字便深深体现了其文学意义。范仲淹写这篇名作时同样身为被贬之人,庙堂与歹人的诽谤迫害使得他的仕途沉浮不定。但他依旧心怀抱负,即便远离朝廷远在民间,依旧担忧国事,担忧君王。由此可见中国古代文人志存高远,达则兼济天下,穷则独善其身。他们用不同流合污的高洁与心怀天下的抱负赋予了“江湖”以不同的文学意义。而“千古文人江湖梦”,大抵就是君主圣名,百姓安乐,各司其职吧。

宁居江湖远,不向庙堂行

元稹《离思(全五首)》

元稹《离思(其一)》

自爱残妆晓镜中, 环钗漫篸绿丝丛,

须臾日射胭脂颊, 一朵红苏旋欲融。

元稹《离思(其二)》

山泉散漫绕街流, 万树桃花映小楼,

闲读道书慵未起, 水晶帘下看梳头。

元稹《离思(其三)》

红罗箸压逐时新, 吉了花纱嫩麴尘,

第一莫嫌材地弱, 些些纰缦最宜人。

元稹《离思(其四)》

曾经沧海难为水,除却巫山不是云。

取次花丛懒回顾,半缘修道半缘君。

元稹《离思(其五)》

寻常百种花齐发, 偏摘梨花与白人,

今日江头两三树, 可怜和叶度残春。

十步杀一人,千里不留行。事了拂衣去,深藏身与名。三杯吐然诺,五岳倒为轻。纵使侠骨香,不愧世上英。

李白的一首《侠客行》,从此翩翩少年郎,银鞍白马度春风,吴钩胜雪划开了千古文人江湖梦。

然而,江湖是什么?

是自由自在,或快意恩仇?是风花雪月,或血雨腥风?是儒生草莽,或佳人侠士?是刀光剑影,或豪气干云?是尔虞我诈,或一诺千金?是死而后已,或飘然隐去?

从范蠡“乃乘扁舟浮于江湖”到高适“天地庄生马,江湖范蠡舟”,再到杜甫 “欲寄江湖客,提携日月长”,又到杜牧“落魄江湖载酒行,楚腰纤细掌中轻”,最后到岳阳楼上范仲淹“居庙堂之高,则忧其君;处江湖之远,则忧其民”的喟叹……江湖一词也越来越“江湖”了。

“处江湖之远,则忧其民”,是儒家的江湖,它属于杜甫、范仲淹这些人,即使颠沛流离,也“每依北斗望京华”。

“相濡以沫,不如相忘于江湖”,是道家的江湖,它属于庄周、许由这些人,即使富贵加身,也物我两忘,君父不存。

然而人人都有一个江湖梦,少年血犹热时,每个人都寻找过江湖,梦想过一人一马一剑,谁有不平事,拔剑试天下。当然,现实呼啸而来,梦想不堪一击。而正因为可望而不可即,所以更加的向往江湖山水情。这种向往,有主动,更有被动。

袖里剑,杯中雪,长安有柳,洛阳有花,北国霜满秋,江南烟雨愁。而在士人阶层,放浪形骸,寄情山水之外,更多的却是怀才不遇,报国无门,一剑难平烽火恨,三樽可酹英雄血。于是乎又明朝散发弄扁舟,烟尘滚滚中,匣中三尺碧,笛里一声秋。千年兴衰,王朝更替,快意恩仇的铁骨柔情,也只有“江湖”二字可以概括。

这样看来,江湖的史,应该很远;江湖的水,确实很深。

中国士人素有庙堂情结。学成文武艺,货与帝王家。致君尧舜上,再使风化淳。进则兼济天下,退则独善其身,这通常是士大夫们的人生准则。

你看看,李鸿章问到“出山志在登鳌顶,何日身才入凤池。一万年来谁著史 八千里外觅封侯”左宗棠写下“身无半亩,心忧天下;读书万卷,神交古人”。高适既感叹“乍可狂歌草泽中,宁堪作吏风尘下”,又痛心“拜迎长官心欲碎,鞭挞黎庶令人悲”。岑参则单刀直入,直接回道“万里奉王事,一身无所求。也知边塞苦,岂为妻子谋”。即便到了近代,蒋介石也能写下“腾腾杀气满全球,力不如人万事休。光我神州完我责,东来志岂在封候”,毛泽东更能挥笔“孩儿立志出乡关,学不成名誓不还。埋骨何须桑梓地,人生无处不青山”!

你再看看,诗仙李白以狂放不羁而闻名于世,“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”,然而他一样有浓厚的入世情结,42岁得到吴筠的推荐,兴奋大唱,“仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人”。田园诗人陶渊明一生寄情山水,“心远地自偏”的“采菊东篱下”,但因官场失意,感叹“误落尘网中”后抑郁而终。苏东坡传世名篇前后赤壁赋,是在官场打拼半世后差点掉了性命,落魄黄州“拣尽寒枝不肯栖”时所作。《聊斋志异》的蒲松龄写下“苦心人,天不负”一联自励,但一生未中科举,自视为奇耻大辱。吴敬梓借《范进中举》数落自己,将潦倒士人描述的活灵活现。

你又看看,渴望进入庙、封王拜相的例子,在中国历史上更是不胜枚举。第一个宣称想做皇帝的,是楚霸王项羽,当他看到秦始皇的车队浩荡而过时,脱口而出“彼可取而代之”。与此同时,刘邦也看到了这个车队,他叹道“大丈夫当如此也”。当然,最著名的口号来自于举兵起义的陈胜、吴广那句“王侯将相宁有种乎”?所谓成者王败者寇,清末张相文写了本《帝贼谱》,统计历代打天下的帝与贼,共计700余人。

江湖本是与庙堂不相涉的存在,但在中国士人笔下,从来就没有独立的江湖,即使是隐居乡野,处江湖之远,终不忘庙堂之高。《水浒》起笔带着浓厚的江湖色彩,最后却是无奈地回到庙堂。金庸笔下的江湖,风云激荡的背后,隐藏着庙堂的暗黑身影,从开山之作《书剑恩仇录》的“红花会”到封笔之作《鹿鼎记》中的“天地会”,江湖从来就躲不开庙堂。何况,在金庸眼中,“侠之大者,为国为民”。

这样看来,真正的江湖,是与庙堂相连的;深刻的江湖,更是与庙堂相关的。单纯的江湖或庙堂,都不会有人生境界上质的飞跃。

北宋,算得上文化人的巅峰了,在那里,文坛领袖和政界魁首是可以随意出入的。欧阳修,王安石,司马光,苏辙……如果把苏东坡那样“挥毫万字,一饮千盅”的“文章太守”也算进来,这个名单还可以拉的很长很长……

在这帮顶级的文化人眼里,世界是由“庙堂”和“江湖”两级构成的,人生既该高居庙堂,悲悯苍生,也该隐居江湖,纵情山水。

小隐隐于野,中隐隐于市,大隐隐于朝。也就是说,真正有本事的人,要做官,要隐居,要出名,要埋名,都易如反掌,但如果囿于其中任何一端,就立刻失去了生命应有的张力和弹性。垂范百世的必定是一个强大的张力结构,而任何张力结构必须有相反方向的撑持和制衡。能在“庙堂”和与“江湖”轻轻跨越,并在两者间都做到极致,这样的人生,不管是晴是阴,是风是雨,都贵不可言,妙不可言。

回头来看,老子的“庙堂”,是“其政闷闷,其民淳淳;其政察察,其民缺缺”;孔子的“庙堂”,是“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之”。他们的“庙堂”,往深处看,终究还是“江湖”。所以只有真正遇到同样品级的对话者,最好是对手,才会产生着了魔一般的精神淬砺。淬砺的结果,很可能改变自己,但更有可能是强化自己。这不是固执,而是因为获得了最高层次的反证而达到新的自觉。这就像长天和秋水蓦然相映,长天更明白了自己是长天,秋水也更明白了自己是秋水。

对“庙堂”而言,它止于流沙黄尘;对“江湖”而言,它止于宫邑红尘。但界限并不意味着隔阂,美妙的人生就应该一直承担着这样一对矛盾,一头是广泛的社会责任,一头是自我的精神固守,看似完全对立、水火不容,却在互相抵牾和撞合中构成了一个近似于周易八卦的互补涡旋。在互补中仍然互斥,虽互斥又仍然互补,就这样紧紧咬在一起,难分彼此,永远旋动。

高明如此,无法解决;中庸如此,无法调和。在两个极端间游刃有余,人生才会深刻,此生才够纯粹。这便是大器之成,这便是大匠之门。

想通这些,顿时醍醐灌顶。“江湖”与“庙堂”的追问对我已不重要。你我都来自鸿蒙,去往太虚,短短数十载,何不在“庙堂”与“江湖”之间,剑胆琴心的走上一回?